吕梁英雄张继联

2025-08-29在抗日战争胜利80周年之际,谨以此文,缅怀那些为民族存亡浴血奋战的革命先辈。

——题记

张继联于2004年去世,享年八十五岁。他是一位和蔼可亲、沉默寡言的老人,身上没有一丝人们想象中战斗英雄的凌厉之气。晚年的他,更像一本被岁月磨平了棱角的旧书,静静地放在那里。关于他过去的故事,与大多革命前辈一样是后辈的讲述和一些泛黄的历史资料里,一点点拼凑起来的。每拼凑出一块,那个高大的形象,便在人们心中清晰一分,也厚重一分。一个人的过往,究竟能在多大程度上刻印于他的言行举止之中?他的沉默,究竟是天性使然,还是将一生的波澜都化作了不动声色的山峦,藏在了心底。

张继联,1919年6月6日出生在山西交城县的会立村。那是一个坐落于吕梁山深处的村落,离县里尚有上百里的山路。贫穷是当时多数人家共同的底色。那个年代,在山西这片黄土地上,于大多数老百姓而言,生存本身就是一场漫长而艰辛的搏斗。土地贫瘠,靠天吃饭,一个旱季就可能意味着一整年的饥荒。他的童年,便是在这样的环境中度过的。8岁那年,家里勉强送他去私塾陪读。断断续续地进出了私塾三年,后来又在村里的“夜读班”读过一年书,算是识字启蒙。

12岁,张继联便彻底辍学,拿起农具,整日在田里劳作。17岁那年,为了生计,去本村地主家当长工,一干就是三年。三年在地主家的劳作,让他对人与人之间的不公,有了一种刻在骨头里的认识。所谓长工,不过是把自己全部的时间、体力乃至尊严,都以一个极低的价钱“卖”了出去。这种寄人篱下、仰人鼻息的生活,让他明白了什么是剥削,也让他对那些和他一样在底层挣扎的穷苦人,有了一种天然的、深切的同情。这种质朴的情感,没有理论的修饰,却无比坚实,成了他日后选择人生道路的基石。

1937年,日本全面侵华。卢沟桥的炮声,很快就传到了山西。太原、交城相继失守。山河破碎,对于普通百姓而言,意味着旧有的秩序也随之崩塌。溃退下来的阎锡山军队也盘踞在山里,他们名义上抗日,实际上却成了另一重灾难,四处抢掠,无恶不作。在侵略者和军阀溃兵的双重压榨下,百姓的日子苦不堪言。

就在这片土地上的人们几乎要被黑暗吞噬的时候,光来了。1938年,八路军一二〇师的工作团进驻了交城山。他们和那些溃兵完全不同。他们不扰民,说话客气,还帮着老乡扫院子、挑水。这支队伍身上那种迥异于旧军阀部队的气质。张继联是个不善言辞的人,但他心里有杆秤。认定这支共产党领导的部队,是真正为穷人打天下的队伍。

这个认知,像一颗火种,点燃了他沉寂的内心。张继联不再是一个被动的旁观者,开始自发地组织志同道合的伙伴们为八路军站岗、放哨,积极地参加村里的各种抗日活动。把积攒了多年的力量,都投入到了这个崭新而宏大的事业中,积极的革命态度和出色的组织能力,很快被党组织注意到。1940年,年仅21岁的张继联,担任会立村抗日民兵自卫队队长。这支农民武装,在他的带领下,很快成了保卫家乡的一股坚定力量。

经过革命实践的考验和党组织的培养,思想觉悟迅速提高,1941年3月,张继联正式加入了中国共产党。从一个自发的抗日青年,到一名自觉的共产主义战士,完成了人生中最重要的转变。入党后,肩上的担子更重了,张继联担任了会立村村长、村党支部书记和民兵队长。那年冬天,为了进一步培养他,交西县委组织部门选派张继联到八分区党校学习了一个月。因本身有一定有文化基础,且在学习期间表现出色,学习结束后,被直接留在八分区司令部工作。对于一个来自山村的青年革命者,这无疑是更广阔的平台,一个可以施展更大抱负的机会。

然而不久,家里传来消息,母亲因病双目失明,生活难以自理。张继联是家中独子。一边是前途光明的革命岗位,一边是需人照料的失明母亲。这是一个两难抉择。思虑再三,还是坦诚向组织说明情况,递交了申请:请求回村基层进一步实践革命工作,同时也能照料病中的母亲。在此情况下,组织上批准了他的请求。于是,他又回到了会立村,继续担任党支部书记兼民兵队长,把革命工作和家庭责任,一并扛在了肩上。这个选择,让张继联离一个更大的世界远了一步,离自己誓言要保护的土地和乡亲,更近了一步。

1942年,是交城山抗日斗争最残酷的一年。日军在根据地加紧了“蚕食”和“扫荡”,妄图摧毁我方的抵抗意志。他们在芝兰和岔口村扎下据点,像两颗毒牙,深深嵌入我方腹地。敌人据点的设立,意味着周围的村庄从此失去了安宁。日伪军可以随时出发,骚扰和掠夺。为了将占领合法化,并更好地控制地方,日军在岔口村建立了一个伪政权——“维持会”。

面对敌人的招数,交西县委决定,针锋相对,派我们的人打进去。这是一个极其重要且危险的任务,一旦被敌人识破,结局只有酷刑和牺牲。这个任务,最终落在了张继联身上。当时,党组织已经安排地下党员刘福全担任“维持会”的会长,他是张继联的表兄。但考虑到在这样复杂的敌我环境中,需要一个更加沉稳、有斗争经验的人来实际掌控局面,交西县委组织部研究决定,让张继联去担任“维持会”副会长兼伪村公所副所长,并继续秘密兼任交西县一区民兵副大队长。党组织的指示很明确:在隐蔽战线上,由张继联直接领导刘福全,负责“维持会”和敌伪村公所的工作。

就这样,张继联进入敌人的据点,开展敌后工作。难以想象他第一次走进那个挂着“维持会”牌子的院子时的情景。他必须隐匿心中对侵略者的仇恨,收敛起所有锋芒,甚至要带上几分谄媚的谦恭。从那天起,他开始了在刀尖上行走的潜伏生涯。他每天要面对两种人生:人前,他是周旋于日寇与伪军之间的“张副会长”;人后,他则是秘密执行党组织任务的忠诚战士。

这双重身份,是一种漫长的煎熬。不仅要时刻提防敌人的猜忌和监视,还要承受来自乡亲们的鄙夷与憎恨。那段时间,村里有人在背后指指点点,说张继联“投靠了日本人”,当了“汉奸”。不能辩解也无法辩解,为了革命,只能暗自忍受。将个人的一切荣辱都置之度外,心中只有一个信念:完成党交给的任务。

在敌伪村公所,他的工作就是一场场没有硝烟的战斗。对日军派下的公差,他总是想方设法将情报及时送出去,并拖延和瓦解敌人的企图。敌人要征粮,他就提前通知各村坚壁清野;敌人要抓夫,他就及时派人去报信,让青壮年躲起来。有几次,他得知日军要搜寻村里的妇女,立刻秘密传信通知村里的妇女们躲进深山。日军进村搜不到人,气急败坏,对他拳打脚踢,逼他进山去搜。他强忍着疼痛和屈辱,镇定地回答:“我不知道她们去哪儿了。”他的沉着应对与提前部署,有效地保护了根据地人民的性命和财产。同时,他还利用自己的身份,千方百计为山里的抗日武装解决粮食等生活补给问题。

张继联在隐蔽战线的重要任务,是搜集和传递情报。在日寇据点,利用一切机会,将敌人的兵力部署、扫荡计划等关键信息,变成一行行密写的情报,送出据点。三区民兵大队长段祥玉和四区民兵大队长崔三娃,是张继联的秘密联络人。他的情报传递,如同一把把尖刀,精准地刺向了敌人要害。1943年2月17日,在伪村公所内获取了敌人将要出动扫荡的准确情报。情报被火速送出后,崔三娃率领民兵,紧密配合八路军六支队,在石沙庄设下伏击圈。当敌人进入埋伏地后,我军猛烈开火,打了一场漂亮的伏击战,一举击毙伤日军四十余人。

石沙庄战斗后不久,张继联又获悉,开栅据点的敌人要为岔口据点运送一批军需给养。抓住这个战机,于第二天清晨,亲自带领会立村民兵,埋伏在敌人必经的东沟村山岭隘口。当敌人的运输队进入伏击圈时,一声令下,民兵们一阵猛打,当场消灭了十几个日伪军,其余敌人丢下物资仓皇逃命。这次战斗,缴获了大量弹药和物品,有力支援了我军武装部队。

在隐蔽战线上,有时最危险的敌人往往不是日本人,而是叛徒。1942年冬,石沙庄的民兵主力配合八路军围攻芝兰据点时,岔口据点的敌人却突然袭击了空虚的石沙庄。敌人杀害了留守的七名民兵,以及几十名民兵家属及群众,抢走了财物和牛羊,烧毁了五十多间房屋,制造了骇人听闻的“石沙庄惨案”。惨案发生后,张继联意识到,没有内奸告密,敌人的行动不可能如此迅速和准确。利用自己在敌人内部的身份,展开秘密调查。很快查明,向日本人告密的,是一个外号叫“毛驴则”的二鬼子。

为了给死难的民兵和乡亲们报仇,打击日寇气焰,张继联决定找机会锄奸。一天,他探知了汉奸“毛驴则”要外出的情报,立刻派一名可靠的民兵,秘密前往石沙庄,给民兵队长崔三娃送去了一张纸条,内容是:“驴,明天上午去磨坊拉磨”。崔三娃心领神会,于第二天一早带领两名民兵潜伏在村磨坊周围。当汉奸“毛驴则”现身时,他们一拥而上将其捉拿。“毛驴则”拼命挣扎企图逃跑,被崔三娃用刺刀当场刺死,为死难的革命同志和乡亲们报了血仇。

随着张继联组织和参与的成功行动越来越多,在岔口村近两年来的隐蔽战线工作也走到了尽头。敌人虽然没有抓到确切的证据,但对他的怀疑已经越来越深。张继联的处境,已是危如累卵。经交西县委同意,决定将其从隐蔽战线撤出。接到命令后,张继联不动声色寻找时机,半个月后的一天,终于借外出公干的名义,脱离了岔口日伪据点。

然而,敌人并未就此罢休。得知了张继联的真实身份后,更是对他恨之入骨,视其为眼中钉。1943年5月的一个深夜,岔口据点的敌人突然纠集兵力,对会立村发动了偷袭,目标明确,就是抓捕张继联。张继联不幸被俘,押向那个他不久前才逃离的据点,那条熟悉无比的路,于他而言,无疑是一条通向死亡之路。

在敌人将他押送至一个叫“二里半”的地方时,早已得到消息的民兵薛明杰带领队伍在此设伏,枪声划破了夜空。押送的敌人顿时阵脚大乱,张继联趁着混乱,挣脱了束缚,在战友的掩护下成功逃脱,再一次化险为夷。

这次死里逃生后,张继联回到了公开战场,与敌人正面战斗。1943年7月,在八路军六支队组织下,张继联带领会立村民兵大队,联合各区民兵,一举拔掉了日寇盘踞已久的岔口据点,歼灭多名鬼子和伪军,取得了将鬼子挤出交城山区的重大胜利。次年,继续带领二区民兵大队参加了解放晋中支前的一系列抗日作战。

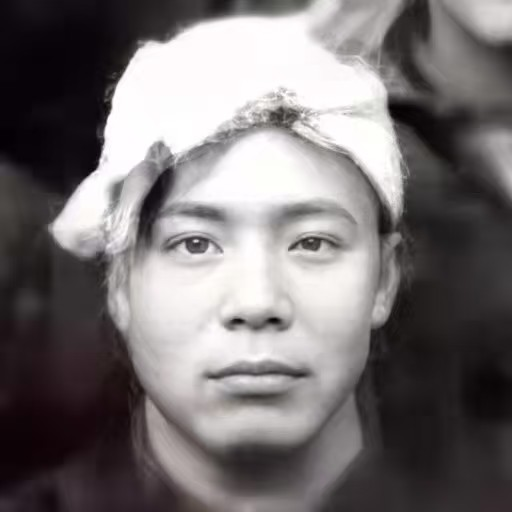

因为在抗日战争,尤其是在隐蔽战线斗争中的贡献,张继联和战友们的事迹在解放初期就在吕梁山区广为流传。1944年12月,张继联光荣地出席了在晋绥边区召开的第四届群英大会,被授予“民兵战斗英雄”称号。这是对他那段出生入死经历的最高褒奖。解放后,作家马烽和西戎合著的长篇小说《吕梁英雄传》出版,风靡全国。书中那位在“隐蔽战线”与敌人斗智斗勇的维持会长张有义,其原型人物,就是张继联。他的故事,以这种方式,成为了共和国红色记忆的一部分。

1944 年当选吕梁民兵英雄的合影

第二排正中央的是张继联

新中国成立后,战争的硝烟散去。张继联脱下军装,转入地方工作。先后在县油脂厂、县机关局工作,继续为新中国的建设贡献力量。

1962年,时任国家外交部副部长的罗贵波同志到山西视察。罗贵波是张继联当年在八分区司令部工作时的老领导,得知他的情况后,在省、地、县领导的陪同下,专程来到会立村看望他。当罗贵波见到从田间劳作归来的张继联时,两位历经战火与风霜的老战友,双手紧紧握在了一起。

1977年,张继联光荣离休,他把最激烈、最危险的人生,都留在了过去。很少对后辈讲述那些战斗、那些潜伏、那些生死一线的瞬间。他留给我们的,是一种历经风雨后的平静。

离休后的生活平静淡然。张继联会定期参加县里组织的老干部活动。因为年纪较长,鲜有人知道他过往的革命经历,加之为人和善,既不摆资历,也从不计较,得了个“老好人”的绰号。参加活动时,偶尔会被一些不了解他的人调侃,甚至“欺负”。遇到此类情况,张继联也不气恼,总是一笑而过。用别人话说,“从没见过他跟谁红过脸”。是啊,经历过了九死一生的抗日战争洗礼,与日寇的残暴和伪军的狡诈比起来,和平年月里几句揶揄嬉笑,又算得了什么。

2004年10月26日,张继联平静地走完了自己八十五年的人生旅程。

送别那天,很多素未谋面的人来祭奠,代表不同的单位、组织和个人。送来的花圈院子里放不下,一直摆到小巷的尽头。直到看见祭奠仪式上挂的横幅时,很多住了几十年的老街坊邻居才知道,原来身边那个沉默和善的老头,那个“老好人”,是一位“革命英雄”。

张继联的沉默,本身就是一种语言。那沉默里,有战争的残酷,有潜伏的孤寂,有蒙冤的苦楚,也有一切尘埃落定后的淡然。他的一生,有过最高的荣誉,也承受过最深的不公。但他从未抱怨过,也从未炫耀。做完了他认为该做的一切,然后回到人群中,过一个普通人的生活。这或许就是那一代革命者的共同特质:在国家有难、民族危亡,需要有人挺身而出之际,他们可以抛头颅洒热血,成为英雄;当时代不再需要他们冲锋陷阵时,他们又能回归平凡,安然自处。

张继联留下的,不是传奇,而是一种精神。告诉我们,真正的强大,不是说出来的,而是做出来的;真正的忠诚,是在任何境遇下,都对自己的信仰保持缄默的坚守。张继联的故事,是千千万万中国革命者的一个缩影。他们的名字或许会被忘记,但他们共同铸就的光辉历史,将永远被这片土地铭记。

作者:张挺系《智慧中国》杂志社副社长,博士,正高级经济师

.jpg)